Unser Projekt Laser4Snow verfolgt einen neuen Ansatz zur genaueren, ressourcenschonenderen und schnelleren Messung der Schneedichte

Das 21. Jahrhundert stellt die Menschheit vor enorme Herausforderungen. Der Klimawandel wird auch die alpinen Landschaften nachhaltig verändern. Die genaue und detaillierte Kenntnis der Schneeverteilung im Gebirge ermöglicht der Klimaforschung wichtige Daten zur Prognose der Veränderungen zu sammeln. Die global steigende Erwärmung wird die Niederschläge und auch das Abschmelzen der Schneedecken im Hochgebirge beeinflußen. Unser Projekt kann wertvolle Daten zur Erfassung des in der Schneedecke gespeicherten Wassers, und damit auch der zu erwartenden Schmelzwassermenge liefern.

Das Projekt Laser4Snow wird vom BMFWF im Rahmen der Ausschreibung "Sparkling Science" gefördert.

Das Projektkonsortium, bestehend aus dem IFT der TU Wien, der HTL Wien 10, der HTL Hollabrunn und Geosphere Austria, möchte sich an dieser Stelle für die Unterstützung, die uns bereits während der Antragsphase gewährt wurde, herzlich bedanken.

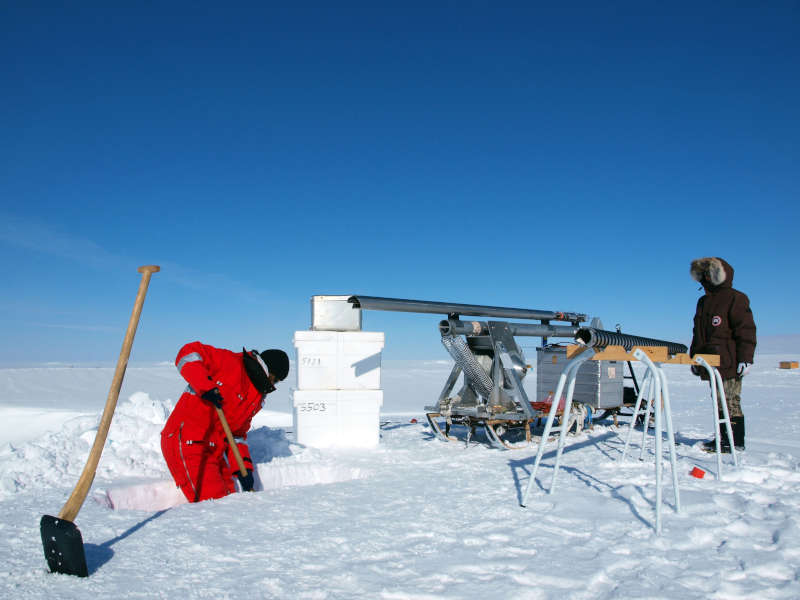

Die Kenntnis der Schneedichte bzw. der Schneeschichtung ist einerseits für die Gletscherforschung, andererseits auch für die Beurteilung der Lawinengefährdung sehr wichtig. Zudem ermöglicht die genaue Kenntnis des Schneedichteprofils auch eine Aussage über die Menge des gespeicherten Wassers. Genauere und mehr Daten über die Dichteverteilung ausgedehnter Schneefelder sind daher für viele unterschiedliche Nutzer, beispielsweise Klimaforschung, Tourismus oder auch Kraftwerksbetreiber von großer Bedeutung. Derzeit werden Schneedichteprofile mit hohem manuellem Aufwand durch das Graben vertikaler Schächte bestimmt.

Diese Arbeit im alpinen Umfeld ist schweißtreibend und das Vermessen eines ausgedehnten Schneefelds erfordert daher viel Zeit, und deshalb stehen zumeist nur wenige Messdaten zur Verfügung. Exakte Daten sind aber für die Forschung von unmittelbarer Bedeutung. Mehr und bessere Daten können dazu beitragen, ein besseres Verständnis der Entwicklung von Gletschern zu erlangen.

Daten über die Dichteverteilung einer Schneedecke sind aber auch für den Tourismus interessant, wo genauere Daten bei der genaueren Abschätzung des Lawinenrisikos in bestimmten Bereichen hilfreich sein können.

Zudem kann aus der Messung der Dichteverteilung auch auf den Wasseranteil, der in der Schneedecke gespeichert ist, geschlossen werden. Dieses Schneewasseräquivalent (SWE) einer Schneedecke ist eine entscheidende Größe in der Hydrologie, da es die potenzielle Abflussmenge bei der Schneeschmelze quantifiziert. Die Dichte des Schnees, die maßgeblich das SWE bestimmt, kann starken räumlichen und zeitlichen Schwankungen, bedingt durch Prozesse wie Windumlagerung und Sublimation, Aufschmelzen und Gefrieren, oder auch durch die Aufnahme von Regenwasser, unterliegen. Die räumliche Verteilung des SWE wird in hydrologischen Modellen zur Simulation von Abflussvorgängen berücksichtigt, wobei die Berücksichtigung von Dichtegradienten in der Schneedecke von großer Bedeutung ist. Aus diesen Daten können dann erwartete Beiträge aus der Schneeschmelze im Frühjahr genauer abgeschätzt werden.

Im Rahmen des geplanten Projekts Laser4Snow möchten wir ein neuartiges Verfahren, mit dem eine Schneedecke rasch und mit wenig Aufwand mit Lasern vermessen werden kann, erproben und ein Prototyp-Messgerät aufbauen. Dabei werden wir von SchülerInnen der HTL Wien 10 und der HTL Hollabrunn unterstützt werden. Wesentliche wissenschaftliche Unterstützung werden wir auch von unserem Partner Geosphere Austria erhalten.

Wir werden eine Kombination unterschiedlicher Laserquellen einsetzen und damit den Messvorgang erheblich beschleunigen und können so mehr und genauere Daten in kürzerer Zeit liefern. Ein Laser schmilzt den Schnee auf und bohrt sich so von oben kontinuierlich in die Tiefe, gleichzeitig wird mit einem zweiten Laser laufend der Abstand zwischen der Oberseite der Schneedecke und dem aktuellen Ende des Bohrlochs gemessen. Damit kann die Schmelzgeschwindigkeit und damit auch die Schneedichte an jedem beliebigen Punkt über der Dicke der Schneedecke bestimmt werden.

Abgesehen von den widrigen Umgebungsbedienungen, denen ein derartiger Aufbau ausgesetzt sein wird, müssen zusätzlich noch weitere Herausforderungen überwunden werden. Der Strahldurchmesser mobiler Laserquellen – und damit auch der mögliche Lochdurchmesser in der Schneedecke - beträgt in der Regel nur wenige Millimeter. Durch dieses enge und tiefe Loch muss nun kontinuierlich der Abstand zwischen der Oberseite der Schneedecke und dem Ende der Bohrung gemessen werden. Damit scheiden eine Vielzahl üblicher Messmethoden, wie etwa die Lasertriangulation, aus. Wir werden ein neues Messverfahren entwickeln, bei dem der Schmelz- und der Messlaserstrahl gemeinsam geführt werden. Zur schnellen Messung der Bohrlochtiefe werden wir ein modifiziertes Laufzeitverfahren einsetzen und zur gemeinsamen Führung der Laserstrahlen mit Hilfe von SchülerInnen der HTL Wien 10 ein komplexes optisches Messsystem aufbauen. Zur kontinuierlichen Aufzeichnung der Messdaten und Auswertung werden wir von den SchülerInnen der HTL Hollabrunn unterstützt. Der Prototyp des Messsystems wird eingehend getestet und die Einsatzgrenzen des Messgeräts bestimmt. Unser Partner Geosphere Austria wird unser Wissen über Schnee und Einsatzmöglichkeiten des zu entwickelnden Messgeräts signifikant erweitern.

Das Projekt Laser4Snow wird vom Forschungsbereich Photonische Technologien des Instituts für Fertigungstechnik und Photonische Technologien geleitet.

Ansprechpartner sind:

Diese E-Mail-Adresse ist vor Spambots geschützt! Zur Anzeige muss JavaScript eingeschaltet sein.

Diese E-Mail-Adresse ist vor Spambots geschützt! Zur Anzeige muss JavaScript eingeschaltet sein.

Institutsleitung:

Getreidemarkt 9

1060 Wien

Laserlabor:

Franz-Grill-Straße 9, OY

1030 Wien